Beelitz Heilstätten

... or where it all began.

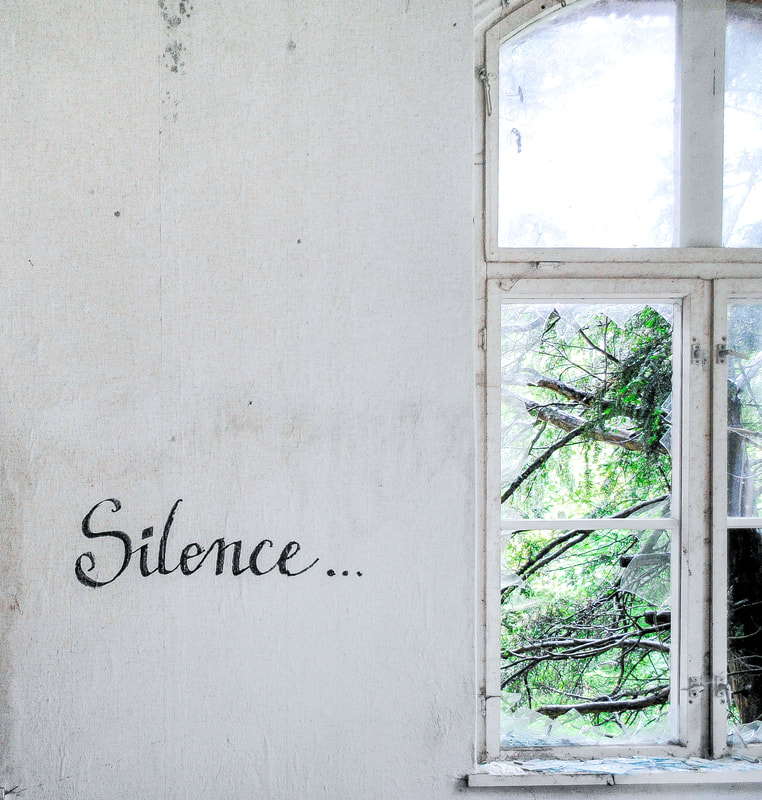

"All in this house is mossing over;

All is unused, and dim, and damp;

Nor light, nor warmth, [...].

The sun, sometimes in summer, enters

The casements, with reviving ray;

But the long rains of many winters

Moulder the very walls away.

And outside all is ivy, clinging

To chimney, lattice, gable grey;

Scarcely one little red rose springing

Through the green moss can force its way."

(Lord Byron, "Mementos")

All is unused, and dim, and damp;

Nor light, nor warmth, [...].

The sun, sometimes in summer, enters

The casements, with reviving ray;

But the long rains of many winters

Moulder the very walls away.

And outside all is ivy, clinging

To chimney, lattice, gable grey;

Scarcely one little red rose springing

Through the green moss can force its way."

(Lord Byron, "Mementos")

"Buildings designed with careful attention to aesthetics arouse and enlighten their occupants

and that promotes their good health."

(Robert Evans)

and that promotes their good health."

(Robert Evans)

Geschichte:

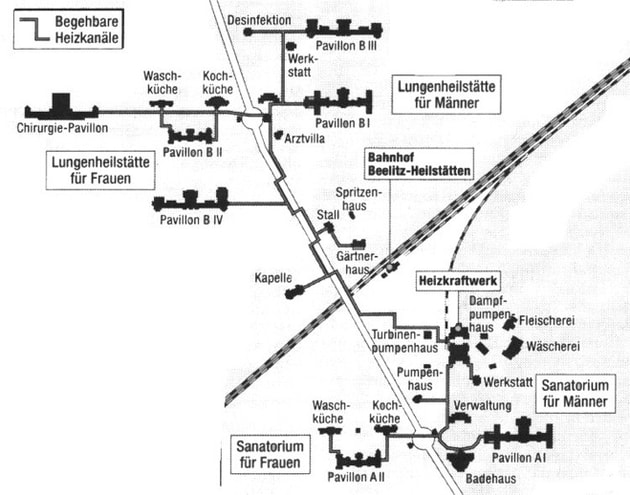

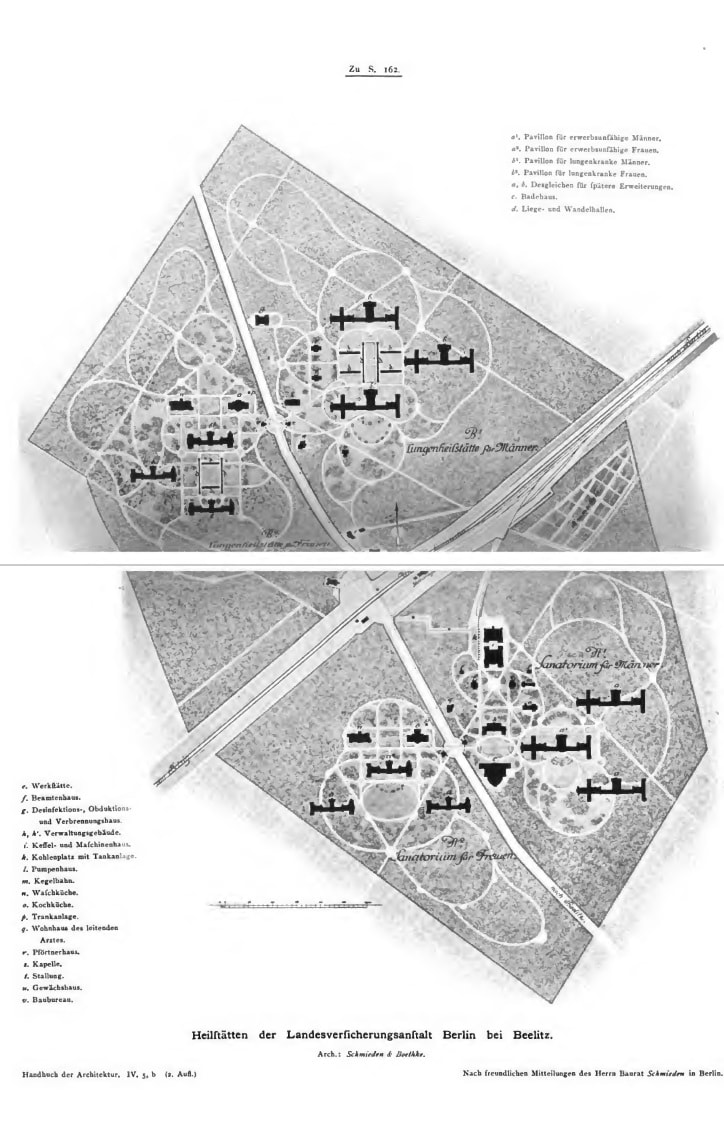

Um der grassierenden Tuberkulose um die Jahrhundertwende Einhalt zu gebieten, entstanden nahe Berlin, zwischen 1898 und 1902 die Beelitzer Heilstätten in einer ersten Bauphase. Diese wurden inmitten des Beelitzer Stadtwaldes im Pavillonstil errichtet. Das Areal wurde in zwei große Bereiche und insgesamt vier Quadranten unterteilt. In dem Bereich südlich des Bahndamms wurden Sanatorien zur Behandlung chronischer, nicht ansteckbarer Krankheiten erbaut, während nördlich davon die Lungenheilstätten entstanden. Die Anlage war sowohl für die Patienten als auch für das Personal strikt nach Geschlechtern getrennt. Auf der Frauenseite finden sich demnach unter anderem Waschhäuser und Küchengebäude, während man auf der Männerseite beispielsweise das Heizgebäude findet.

Die Gebäude der Beelitzer Heilstätten, mit dem Heizkraftwerk als Herzstück, wurden durch unterirdisch verlaufende Versorgungsschächte (ein Tunnelsystem von insgesamt ca. 10 km) verbunden. Insgesamt gab es drei große Bauphasen, die im Jahr 1930 mit dem Bau der Chirurgie, was nun auch größere Operationen an der Lunge ermöglichte, abgeschlossen waren. Zwischen 1942 - 44 kam es nahe des eigentlichen Beelitzer Klinikareals zu einer vierten Bauphase, in der ein Hilfskrankenhaus für potentielle im Krieg zerstörte Potsdamer Krankenhäuser errichtet wurde. Insgesamt drei Architekten schufen so über Jahrzehnte jenes einmalige Gebäudeensemble: Heino Schmieden, Julius Boethke sowie Fritz Schulz.

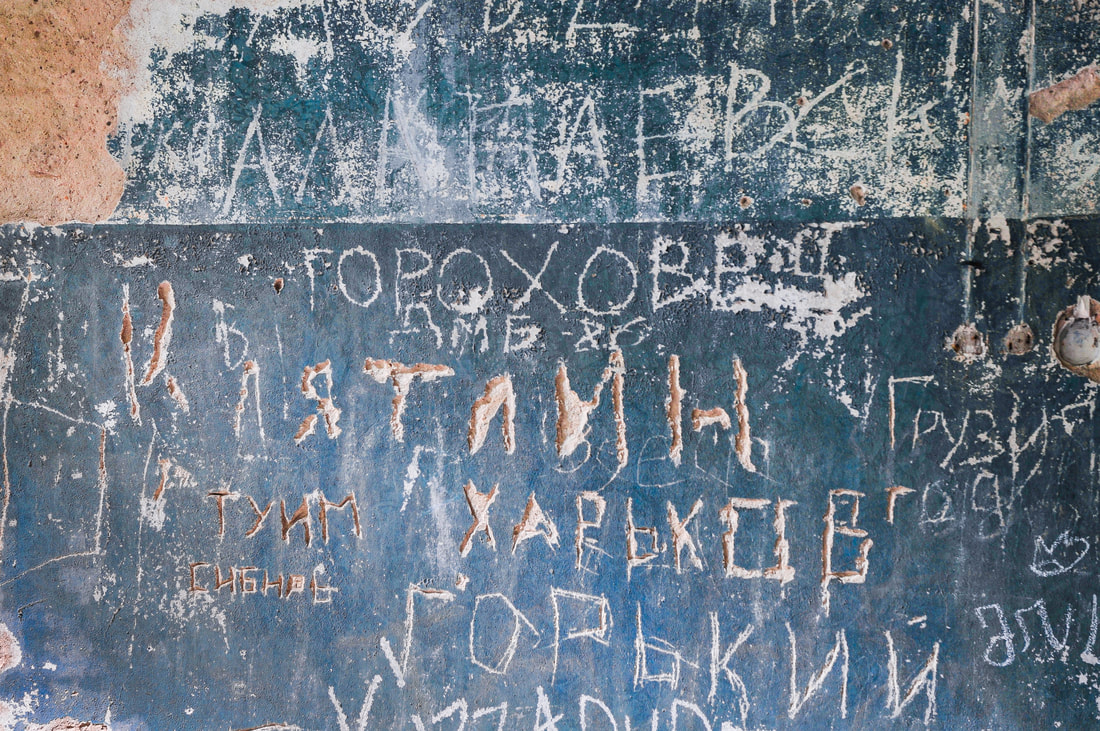

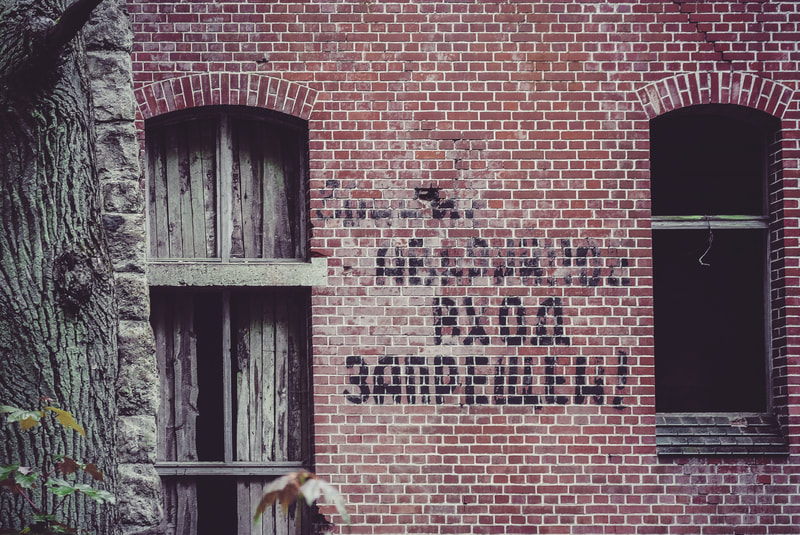

Der Komplex wurde während den Weltkriegen auch als Lazarett genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal militärisches Sperrgebiet der sowjetischen Truppen, welche es 1994 endgültig verließen. Seitdem steht der Komplex, bestehend aus rund 60 Gebäuden auf einer Fläche von etwa 200 Hektar, größtenteils leer. Geblieben ist eine beeindruckende Geisterstadt, dem Vandalismus und natürlichem Verfall preisgegeben.

Eines steht jedenfalls fest: könnten diese Mauern sprechen, sie hätten eine ganze Menge zu erzählen. Von zwei Weltkriegen, von berühmt-berüchtigten Besuchern, wie etwa einem jungen Soldaten namens Adolf Hitler, der während des Ersten Weltkrieges verwundet im Beelitzer Lazarett lag. Von dem ehemaligen DDR-Staatsoberhaupt Erich Honecker, der hier nach seinem Sturz 1990 (das Gebiet war ja bis zuletzt Sperrgebiet der Sowjetischen Armee) etwa ein Jahr vor seiner Flucht nach Chile hier Unterschlupf suchte oder von dem Serienmörder Wolfgang (heute Beate) Schmidt, der den Beinamen "Rosa Riese" erhielt und auch auf dem Gelände der Heilstätten sein Unwesen trieb und mordete. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Persönlich verbinde ich mit dem Ort einige besondere Gefühle. Das Fieber längst vergessene Orte zu erkunden hatte mich schon lange, bevor ich überhaupt Fotos von den Beelitzer Heilstätten kannte, ergriffen. Eines Tages jedoch stoß ich im Internet auf Bilder der Anlage. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig und Beelitz erschien mir wie ein ferner Traum. Somit war für mich allein der Gedanke an einen Besuch ad acta gelegt. Für Jahre. Bis ich mir dann im Jahre 2010, zusammen mit meiner Schwester, das erste Mal diesen Traum erfüllte.

Immer wieder aufs Neue war es ein besonderes Erlebnis. Bei Donnergrollen in den Versorgungsschächten unter dem Areal unterwegs zu sein bleibt unvergesslich, ebenso wie bei Gewitter im Männersanatorium eingesperrt zu sein, während der Donner über einen hinwegrollte und der Himmel immer wieder von Blitzen zerrissen wurde. Oder an einem heißen Sommertag zu vergessen, dass man sich auf dem Dach der Ruine ("Alpenhaus") der Beelitzer Heilstätten (die dem Bombenhagel während des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel) befand und nicht, wie es einem die unmittelbare Umgebung vorgaukelte, mitten im Wald. Doch lief man förmlich auf Waldboden. Zudem standen - förmlich mit dem Gebäude verschmolezin - hier und dan noch die alten Bettgestelle aus den 1940er Jahren als wäre dies nichts ungwöhnliches. Auch mein erster Besuch wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis: drei Tage Dauerregen und Sturm, dafür quasi das komplette Areal für sich alleine. Am Ende blieben furchtbare Fotos, aber umso schönere Erinnerungen an knarzende und im Wind wild zuschlagende Türen und Fenster in der Chirurgie, die eine unbeschreiblich unheimliche Geräuschkulisse, in den für mich damals finsteren und schier endlos erscheinenden Gängen, erzeugten.

Mittlerweile zogen ganze Heerscharen an Fotografen, Geisterjägern, Neugierigen, Vandalen und sonstig Gesinnten durch die alten Gemäuer und vermutlich wurde bereits jede Ecke dokumentiert. Doch bin ich für meine persönlichen Erinnerungen mehr als dankbar. Im Laufe der Jahre sollten dem ersten noch fünf weitere Besuche folgen. Beelitz war auch der Ort, der mich letztlich mit dem Urbex-Fieber gänzlich infizierte. Ein Fieber, das sicherlich lebenslang andauern wird. Beelitz sei Dank.

Um der grassierenden Tuberkulose um die Jahrhundertwende Einhalt zu gebieten, entstanden nahe Berlin, zwischen 1898 und 1902 die Beelitzer Heilstätten in einer ersten Bauphase. Diese wurden inmitten des Beelitzer Stadtwaldes im Pavillonstil errichtet. Das Areal wurde in zwei große Bereiche und insgesamt vier Quadranten unterteilt. In dem Bereich südlich des Bahndamms wurden Sanatorien zur Behandlung chronischer, nicht ansteckbarer Krankheiten erbaut, während nördlich davon die Lungenheilstätten entstanden. Die Anlage war sowohl für die Patienten als auch für das Personal strikt nach Geschlechtern getrennt. Auf der Frauenseite finden sich demnach unter anderem Waschhäuser und Küchengebäude, während man auf der Männerseite beispielsweise das Heizgebäude findet.

Die Gebäude der Beelitzer Heilstätten, mit dem Heizkraftwerk als Herzstück, wurden durch unterirdisch verlaufende Versorgungsschächte (ein Tunnelsystem von insgesamt ca. 10 km) verbunden. Insgesamt gab es drei große Bauphasen, die im Jahr 1930 mit dem Bau der Chirurgie, was nun auch größere Operationen an der Lunge ermöglichte, abgeschlossen waren. Zwischen 1942 - 44 kam es nahe des eigentlichen Beelitzer Klinikareals zu einer vierten Bauphase, in der ein Hilfskrankenhaus für potentielle im Krieg zerstörte Potsdamer Krankenhäuser errichtet wurde. Insgesamt drei Architekten schufen so über Jahrzehnte jenes einmalige Gebäudeensemble: Heino Schmieden, Julius Boethke sowie Fritz Schulz.

Der Komplex wurde während den Weltkriegen auch als Lazarett genutzt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal militärisches Sperrgebiet der sowjetischen Truppen, welche es 1994 endgültig verließen. Seitdem steht der Komplex, bestehend aus rund 60 Gebäuden auf einer Fläche von etwa 200 Hektar, größtenteils leer. Geblieben ist eine beeindruckende Geisterstadt, dem Vandalismus und natürlichem Verfall preisgegeben.

Eines steht jedenfalls fest: könnten diese Mauern sprechen, sie hätten eine ganze Menge zu erzählen. Von zwei Weltkriegen, von berühmt-berüchtigten Besuchern, wie etwa einem jungen Soldaten namens Adolf Hitler, der während des Ersten Weltkrieges verwundet im Beelitzer Lazarett lag. Von dem ehemaligen DDR-Staatsoberhaupt Erich Honecker, der hier nach seinem Sturz 1990 (das Gebiet war ja bis zuletzt Sperrgebiet der Sowjetischen Armee) etwa ein Jahr vor seiner Flucht nach Chile hier Unterschlupf suchte oder von dem Serienmörder Wolfgang (heute Beate) Schmidt, der den Beinamen "Rosa Riese" erhielt und auch auf dem Gelände der Heilstätten sein Unwesen trieb und mordete. Um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Persönlich verbinde ich mit dem Ort einige besondere Gefühle. Das Fieber längst vergessene Orte zu erkunden hatte mich schon lange, bevor ich überhaupt Fotos von den Beelitzer Heilstätten kannte, ergriffen. Eines Tages jedoch stoß ich im Internet auf Bilder der Anlage. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt noch minderjährig und Beelitz erschien mir wie ein ferner Traum. Somit war für mich allein der Gedanke an einen Besuch ad acta gelegt. Für Jahre. Bis ich mir dann im Jahre 2010, zusammen mit meiner Schwester, das erste Mal diesen Traum erfüllte.

Immer wieder aufs Neue war es ein besonderes Erlebnis. Bei Donnergrollen in den Versorgungsschächten unter dem Areal unterwegs zu sein bleibt unvergesslich, ebenso wie bei Gewitter im Männersanatorium eingesperrt zu sein, während der Donner über einen hinwegrollte und der Himmel immer wieder von Blitzen zerrissen wurde. Oder an einem heißen Sommertag zu vergessen, dass man sich auf dem Dach der Ruine ("Alpenhaus") der Beelitzer Heilstätten (die dem Bombenhagel während des Zweiten Weltkriegs zum Opfer fiel) befand und nicht, wie es einem die unmittelbare Umgebung vorgaukelte, mitten im Wald. Doch lief man förmlich auf Waldboden. Zudem standen - förmlich mit dem Gebäude verschmolezin - hier und dan noch die alten Bettgestelle aus den 1940er Jahren als wäre dies nichts ungwöhnliches. Auch mein erster Besuch wurde zu einem unvergesslichen Erlebnis: drei Tage Dauerregen und Sturm, dafür quasi das komplette Areal für sich alleine. Am Ende blieben furchtbare Fotos, aber umso schönere Erinnerungen an knarzende und im Wind wild zuschlagende Türen und Fenster in der Chirurgie, die eine unbeschreiblich unheimliche Geräuschkulisse, in den für mich damals finsteren und schier endlos erscheinenden Gängen, erzeugten.

Mittlerweile zogen ganze Heerscharen an Fotografen, Geisterjägern, Neugierigen, Vandalen und sonstig Gesinnten durch die alten Gemäuer und vermutlich wurde bereits jede Ecke dokumentiert. Doch bin ich für meine persönlichen Erinnerungen mehr als dankbar. Im Laufe der Jahre sollten dem ersten noch fünf weitere Besuche folgen. Beelitz war auch der Ort, der mich letztlich mit dem Urbex-Fieber gänzlich infizierte. Ein Fieber, das sicherlich lebenslang andauern wird. Beelitz sei Dank.

tHistory:

In order to fight the rampant tuberculosis epidemic during the turn of the century the TBC-sanatorium (pavilion-style buildings) Beelitz Heilstätten was built deep in the woods of the town of Beelitz, near the city of Berlin, during the first construction phase between 1898 - 1902. The sanatorium was divided into facilities for both men and women. Following a strict gender segregation and the typical roles of men and women back then, the kitchen buildings as well as wash-kitchens were built on the women's premises. Whereas, the heat and power station was built on the men's premises. The buildings of the huge sanatorium complex Beelitz Heilstätten encompasses around 60 buildings on an area of approx. 200 hectares. In addition, all buildings are linked via approx. 10 km long underground service tunnels.

There were four construction phases in total. During the third one (1926 - 30) the surgery building was finished (in 1930). From then on, major lung surgeries were made possible. The fourth and last phase (1942 - 44) during WW II. was marked by the construction of an auxiliary hospital near the main area in order to offer spare beds for possibly destroyed hospitals of the city of Potsdam. Three architects in total created the unique and huge ensemble of buildings throughout decades: Heino Schmieden, Julius Boethke and Fritz Schulz.

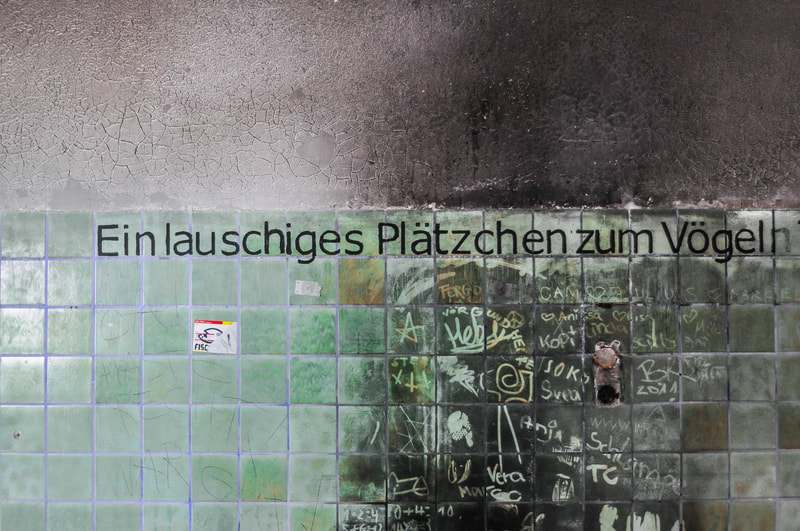

During the both world wars the hospital complex was used as a military hospital and was converted into a Soviet exclusion zone after WW II. After the German reunification, the Soviet Army eventually left in 1994. Since then the area has largely been abandoned. All that remains is an impressive ghost town that is reconquered by nature but is also endangered by vandalism.

It is an undeniable fact, that if these walls could talk, they could tell stories over stories. They witnessed two world wars as well as a wounded soldier named Adolf Hitler, who was treated in the Beelitz military hospital during WW I, not knowing about all the death and destruction that were yet to come. In 1990 the former and seriously ill GDR (German Democratic Republic) leader Erich Honecker was hiding in Beelitz-Heilstätten (before his flight to Chile), which was still a Soviet military hospital at this time. Therefore, he was protected by soldiers of the Soviet Army. Also, between 1989 and 1991, the serial killer Wolfgang (now Beate) Schmidt, named "Rosa Riese" ('pink giant') by the tabloids, who also murdered on the sanatorium's grounds, made Beelitz hit the headlines once more. To just name a few stories that are linked to these historic grounds.

Beelitz Heilstätten is always going to stay a special place for me. I had been interested in abandoned places a long time before I suddenly came across captures of the sanatorium one day. During this time I was still a minor and saw no real chance for me to visit the sanatorium in the near future. Consequently, I tried to avoid thinking about it. It appeared to be a distant dream. For years. Until, I finally made that dream - together with my sister - come true in 2010 when I visited Beelitz Heilstätten for the first time. Many more visits should follow.

Every single visit was a special experience. I explored the utility tunnels during an approaching thunderstorm and I found myself caught in the men's sanatorium on my own with deafening thunder rolling across it, while doors were slamming and the sky outdoors was set on fire by lightning strikes. It was as eerie as it made me feel alive. During another hot summer's day, when I explored the ruin of Beelitz (the so-called "Alpenhaus" that got bombed into ruins during WWII.), I forgot that I was standing on top of a high building instead of being in the middle of a small forest to which the rooftop has grown into. While walking on forest soil, now and then, rusty bed frames, that have been sitting there since the 1940s and have been literally merged together with the building, would appear. It was a surreal scenery. Of course, especially my first visit became memorable. It had been raining buckets during all three days of exploring Beelitz and all I could take with me was a bunch of truly terrible photos. But it didn't matter. They still seem precious. I remember exploring the gigantic surgery building with its seemingly endless and its pitch-dark floors for the first time and the silence being torn apart by creaking noises and a slamming door or window once in a while. The merciless rain was just adding to the gloomy atmosphere.

In the meantime, myriads of photographers, ghost hunters, curious people, vandals and others have visited that place. Presumably, almost every single corner has already been documented, but for me, Beelitz will always hold a special place in my heart. So many unique memories will always be linked to it. Not least because it was the place where it has all begun. The "urbex fever" that has fully infected me here is for certain never going to leave me as long as I live. Thanks to Beelitz.

In order to fight the rampant tuberculosis epidemic during the turn of the century the TBC-sanatorium (pavilion-style buildings) Beelitz Heilstätten was built deep in the woods of the town of Beelitz, near the city of Berlin, during the first construction phase between 1898 - 1902. The sanatorium was divided into facilities for both men and women. Following a strict gender segregation and the typical roles of men and women back then, the kitchen buildings as well as wash-kitchens were built on the women's premises. Whereas, the heat and power station was built on the men's premises. The buildings of the huge sanatorium complex Beelitz Heilstätten encompasses around 60 buildings on an area of approx. 200 hectares. In addition, all buildings are linked via approx. 10 km long underground service tunnels.

There were four construction phases in total. During the third one (1926 - 30) the surgery building was finished (in 1930). From then on, major lung surgeries were made possible. The fourth and last phase (1942 - 44) during WW II. was marked by the construction of an auxiliary hospital near the main area in order to offer spare beds for possibly destroyed hospitals of the city of Potsdam. Three architects in total created the unique and huge ensemble of buildings throughout decades: Heino Schmieden, Julius Boethke and Fritz Schulz.

During the both world wars the hospital complex was used as a military hospital and was converted into a Soviet exclusion zone after WW II. After the German reunification, the Soviet Army eventually left in 1994. Since then the area has largely been abandoned. All that remains is an impressive ghost town that is reconquered by nature but is also endangered by vandalism.

It is an undeniable fact, that if these walls could talk, they could tell stories over stories. They witnessed two world wars as well as a wounded soldier named Adolf Hitler, who was treated in the Beelitz military hospital during WW I, not knowing about all the death and destruction that were yet to come. In 1990 the former and seriously ill GDR (German Democratic Republic) leader Erich Honecker was hiding in Beelitz-Heilstätten (before his flight to Chile), which was still a Soviet military hospital at this time. Therefore, he was protected by soldiers of the Soviet Army. Also, between 1989 and 1991, the serial killer Wolfgang (now Beate) Schmidt, named "Rosa Riese" ('pink giant') by the tabloids, who also murdered on the sanatorium's grounds, made Beelitz hit the headlines once more. To just name a few stories that are linked to these historic grounds.

Beelitz Heilstätten is always going to stay a special place for me. I had been interested in abandoned places a long time before I suddenly came across captures of the sanatorium one day. During this time I was still a minor and saw no real chance for me to visit the sanatorium in the near future. Consequently, I tried to avoid thinking about it. It appeared to be a distant dream. For years. Until, I finally made that dream - together with my sister - come true in 2010 when I visited Beelitz Heilstätten for the first time. Many more visits should follow.

Every single visit was a special experience. I explored the utility tunnels during an approaching thunderstorm and I found myself caught in the men's sanatorium on my own with deafening thunder rolling across it, while doors were slamming and the sky outdoors was set on fire by lightning strikes. It was as eerie as it made me feel alive. During another hot summer's day, when I explored the ruin of Beelitz (the so-called "Alpenhaus" that got bombed into ruins during WWII.), I forgot that I was standing on top of a high building instead of being in the middle of a small forest to which the rooftop has grown into. While walking on forest soil, now and then, rusty bed frames, that have been sitting there since the 1940s and have been literally merged together with the building, would appear. It was a surreal scenery. Of course, especially my first visit became memorable. It had been raining buckets during all three days of exploring Beelitz and all I could take with me was a bunch of truly terrible photos. But it didn't matter. They still seem precious. I remember exploring the gigantic surgery building with its seemingly endless and its pitch-dark floors for the first time and the silence being torn apart by creaking noises and a slamming door or window once in a while. The merciless rain was just adding to the gloomy atmosphere.

In the meantime, myriads of photographers, ghost hunters, curious people, vandals and others have visited that place. Presumably, almost every single corner has already been documented, but for me, Beelitz will always hold a special place in my heart. So many unique memories will always be linked to it. Not least because it was the place where it has all begun. The "urbex fever" that has fully infected me here is for certain never going to leave me as long as I live. Thanks to Beelitz.

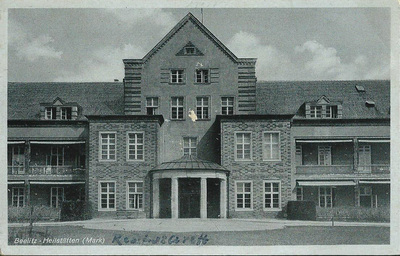

Männersanatorium - Men's sanatorium:

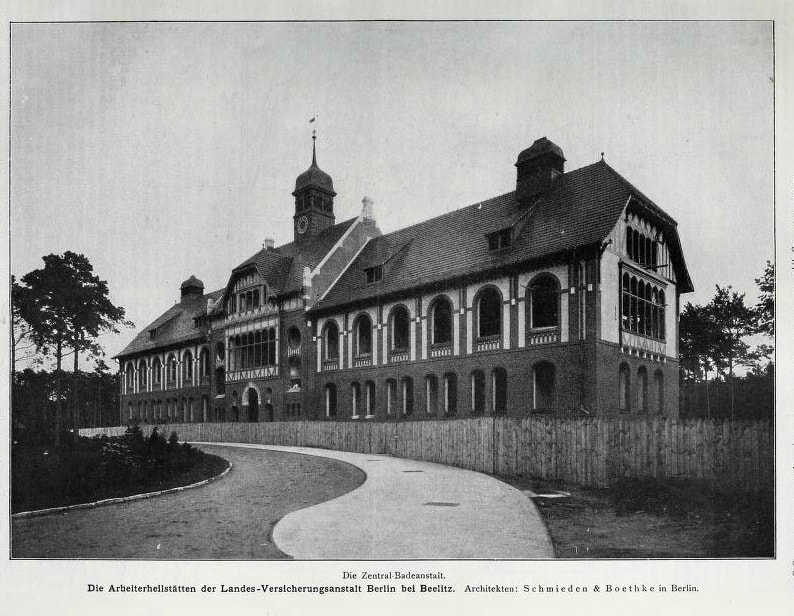

Zentralbadeanstalt - Bathhouse:

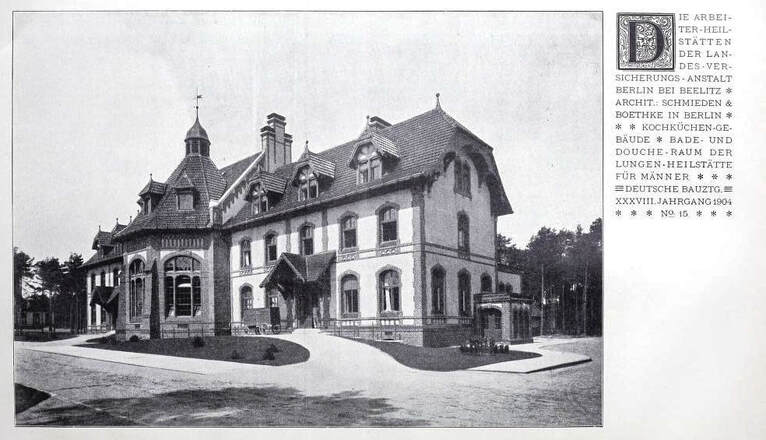

Männerlungenheilstätte - Men's tuberculosis clinic:

Frauenlungenheilstätte - Women's tuberculosis clinic:

Chirurgie - Surgery building:

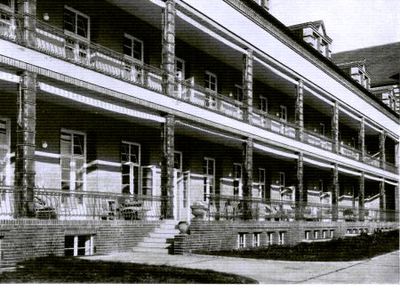

1928-30 wurden die Heilstätten durch ein für die Zeit höchst modernes Chirurgiegebäude erweitert, woraufhin nun auch schwerere lungenchirurgische Eingriffe ermöglicht wurden. Diese wurden jedoch schon bald durch neue, medikamentöse Methoden überflüssig. Die Chirurgie verfügte über eigene, zur Südseite ausgerichtete Balkone, um die Genesung der Patienten bestmöglichst zu fördern. Die Zimmer waren meist Einzelzimmer, die modern mit Kalt- und Warmwasser sowie mit eigenem Gurgelbecken ausgestattet waren.

Between 1928-30 a very modern surgery building was built on the grounds to make even serious lung surgery possible, which became redundant as soon as new medicinal methods were introduced. In order to promote the health of the patients, they were able to use south-facing balconies for rest cures. Moreover, the rooms of the surgery building were mainly single rooms, equipped in a modern way with running cold and warm water, as well as own basins.

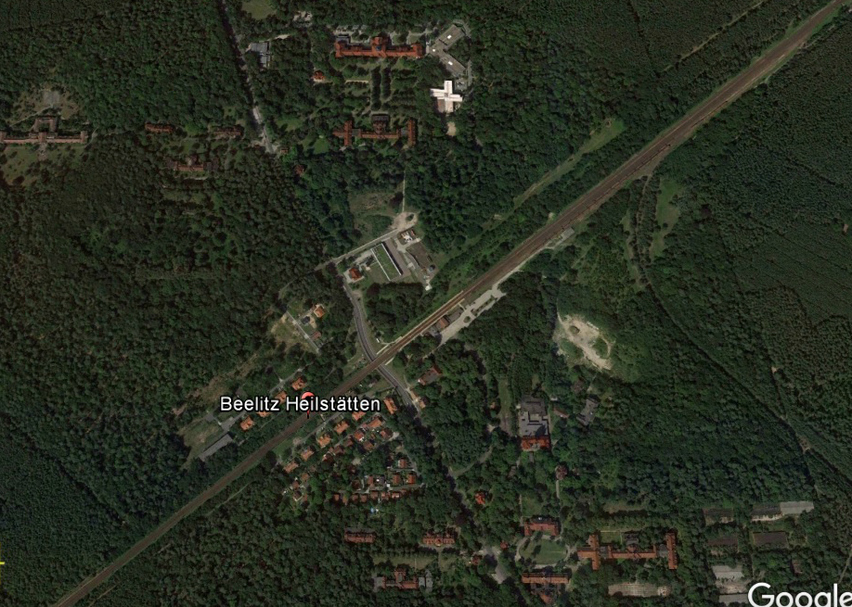

Chirurgiegebäude von oben - Aerial view surgery building:

(satellite image: ©google-earth 2014)

Sowjetische Pathologie mit Hörsaal - Soviet morgue with auditorium:

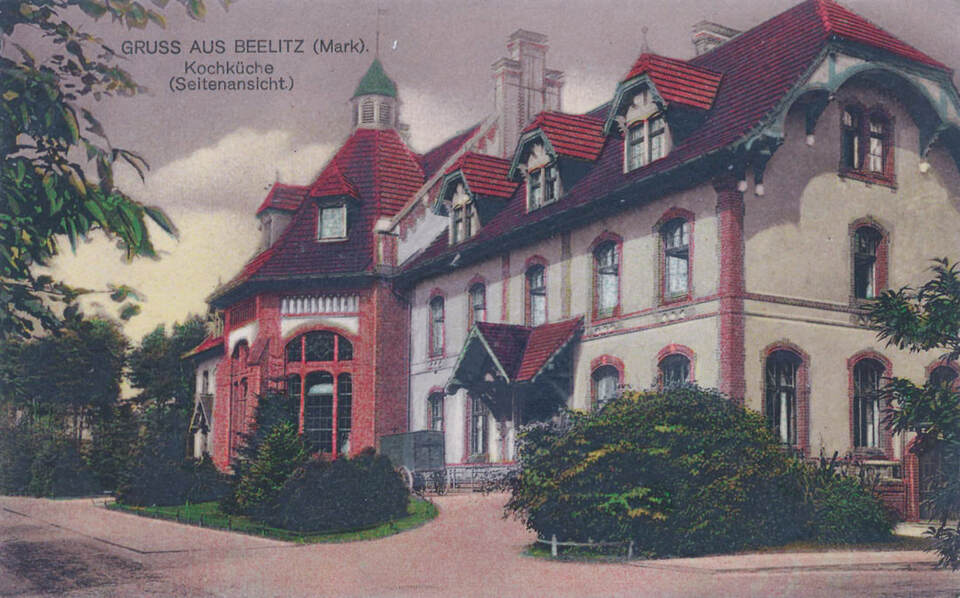

Frauensanatorium mit Küchen- und Waschgebäude - Women's sanatorium with washkitchen and kitchen building:

Frauenlungenheilstätte II (Women's lung sanatorium II): Alpenhaus:

Das Alpenhaus diente als Erweiterungsbau (1905 - 1908) der bereits bestehenden Frauenlungenheilstätte ( erbaut von 1898 - 1902) und konnte 273 lungenkranke Frauen beherbergen. Der Name rührte von den so genannten "Beelitzer Alpen", einer künstlich angelegten Hügellandschaft, die die Gesundheit der Patienten fördern sollte.

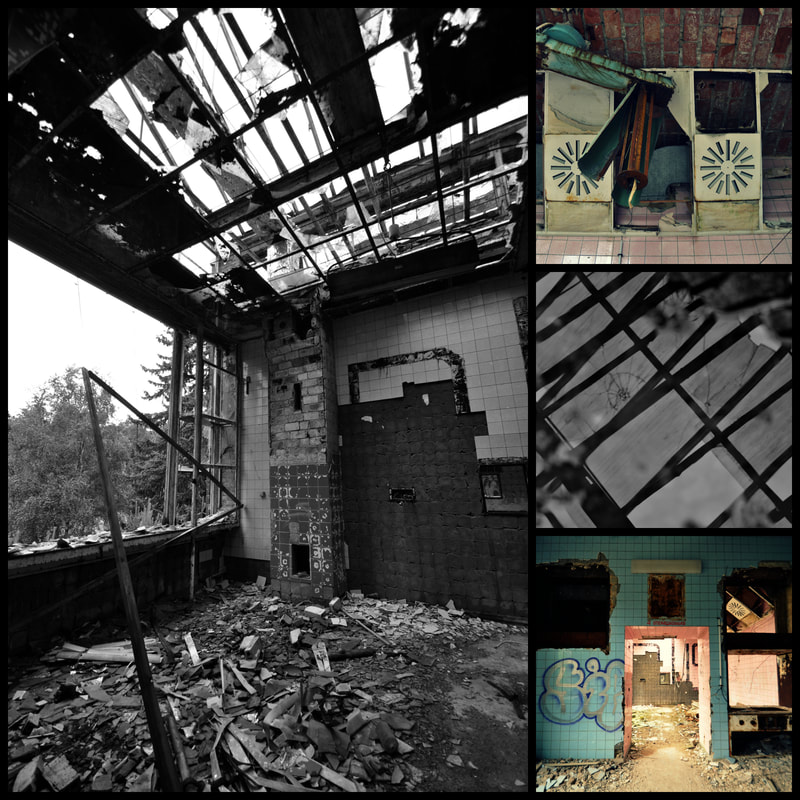

Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg von fallenden Bomben so schwer getroffen, dass es vollständig ausbrannte. Mittlerweile ist es von einem kleinen Wald überwuchert. Es fällt manches Mal schwer, sich trotz des Waldbodens, auf dem man steht, ins Gedächtnis zu rufen, dass man sich in erster Linie auf einem hohen Gebäude befindet, an dessen Kanten es gefährlich tief nach unten geht. Zwischen all den Bäumen und Büschen finden sich hier und da noch alte Relikte. Etwa in Form von alten Bettgestellen, die nach der Bombennacht mittlerweile fest mit dem Boden verwachsen sind.

Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg von fallenden Bomben so schwer getroffen, dass es vollständig ausbrannte. Mittlerweile ist es von einem kleinen Wald überwuchert. Es fällt manches Mal schwer, sich trotz des Waldbodens, auf dem man steht, ins Gedächtnis zu rufen, dass man sich in erster Linie auf einem hohen Gebäude befindet, an dessen Kanten es gefährlich tief nach unten geht. Zwischen all den Bäumen und Büschen finden sich hier und da noch alte Relikte. Etwa in Form von alten Bettgestellen, die nach der Bombennacht mittlerweile fest mit dem Boden verwachsen sind.

The Alpenhaus (1905 - 1908) was an extension building of the women's lung sanatorium (built from 1898 - 1902) and consisted of 273 beds for women suffering from lung disease. The name referred to the so-called "Beelitzer Alpen" (Beelitz Alps), which were an artificially designed hilly landscape. Another attempt to help the patients gain back their health.

The building was totally destroyed by bombs during WW II. and was left as burnt out ruin. Today, a small forest is growing on its roof. It´s really hard to bear in mind the danger of standing right on top of a tall building instead of being out in the woods somewhere. Feeling the forest soil beneath your feet makes the whole atmosphere even more surreal. Some old relicts, like rusty bed frames, are hidden between the trees and are now literally melted into the grounds.

The building was totally destroyed by bombs during WW II. and was left as burnt out ruin. Today, a small forest is growing on its roof. It´s really hard to bear in mind the danger of standing right on top of a tall building instead of being out in the woods somewhere. Feeling the forest soil beneath your feet makes the whole atmosphere even more surreal. Some old relicts, like rusty bed frames, are hidden between the trees and are now literally melted into the grounds.

Das zugewachsene Alpenhaus von oben betrachtet - The overgrown Alpenhaus from above:

(© google-earth 2015)

Verwaltungsgebäude - Administration building:

Versorgungsschächte - Service tunnels:

Alle Gebäude der Beelitzer Heilstätten sind durch unterirdisch verlaufende Versorgungsschächte verbunden. Dieses Netz umfasst etwas mehr als 10 km. Im Winter hatte dieses System, das die Gebäude mit Wärme versorgte, zudem den Vorteil, dass die Hauptwege, unter denen die Tunnel verliefen, eis- sowie schneefrei blieben.

All buildings of the sanatorium Beelitz Heilstätten are linked by underground service tunnels, providing the buildings with heat from the heating plant. The complex of tunnels encompasses around 10 km. Being directly built under the main roads, it led to the effect of ice- and snowless streets during wintertime.

Heizkraftwerk - Central heating plant:

Das alte Heizkraftwerk, erbaut zwischen 1898 - 1902, ist noch immer das Wahrzeichen der Beelitzer Heilstätten. Es erzeugte einst aus Dampf sowohl Wärme, Warmwasser als auch Elektrizität. Das Kraftwerk ist durch unterirdische Gänge mit sämtlichen Gebäuden des Areals verbunden. Da die Heizungsrohre in den Versorgungsschächten direkt unter den Hauptwegen verlaufen, führten diese früher dazu, dass die Wege im Winter eisfrei blieben. Überall auf dem Gelände sind auch noch immer die kleinen Belüftungshäuschen zu finden, die auch dem Ein- und Ausstieg in das unterirdische Tunnelnetz dienten.

The old heating plant is still the landmark of the Beelitz sanatorium complex and was built between 1898 - 1902. It generated both heat and electricity back in the days. The plant is connected via underground tunnels with each single building of the area. As the heating pipes in the tunnels were directly underneath the primary routes, it led to the effect of ice-free roads in the wintertime. You still can find the small buildings, which were used as ventilation system of the underground tunnel complex. They were also used as entrances or exits.

Bäckerei und Fleischerei - Bakery and butchery:

Verschiedene Ansichten - Diverse views

Satellitenansicht der Beelitzer Heilstätten, 2012 - Aerial view of Beelitz Heilstätten, 2012

(© google-earth 2012)

Lageplan von 1903 - Old map of 1903

(Handbuch der Architektur. Gebäude für Heil- und sonstige Wolfahrtsanstalten. Stuttgart; A. Kröner 1903. Gemeinfrei.)

Die Größe der Heilstätten anno 1926 - aus der Statistik:

Die Größe der Einrichtung lässt sich durch einige interessante Statistiken der Produktion durch die Wirtschaftsgebäude aus dem Jahr 1926 besonders gut erahnen:

So wurden m Jahre 1926 in der eigenen Bäckerei 31.584 Brote und 1.045.176 Brötchen gebacken, in der Fleischerei 95 Rinder und 971 Schweine geschlachtet, in der eigenen "Mineralwasserfabrik" 325.580 Flaschen Mineralwasser ("Selters") sowie 70.650 Limonade hergestellt.

Die Größe der Einrichtung lässt sich durch einige interessante Statistiken der Produktion durch die Wirtschaftsgebäude aus dem Jahr 1926 besonders gut erahnen:

So wurden m Jahre 1926 in der eigenen Bäckerei 31.584 Brote und 1.045.176 Brötchen gebacken, in der Fleischerei 95 Rinder und 971 Schweine geschlachtet, in der eigenen "Mineralwasserfabrik" 325.580 Flaschen Mineralwasser ("Selters") sowie 70.650 Limonade hergestellt.

To emphasize the size of the sanatorium, some statistical data from 1926:

In 1926 the bakery produced 31, 584 loafs of bread and 1, 045, 176 rolls, the butchery slaughtered 95 cattle and 971 pigs. The own "soda water factory" produced 325, 580 bottles of soda water and 70, 650 bottles of lemonade.

(Die Heilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin bei Beelitz i/Mark. Tübingen/Berlin: Wasmuth, 2012)

In 1926 the bakery produced 31, 584 loafs of bread and 1, 045, 176 rolls, the butchery slaughtered 95 cattle and 971 pigs. The own "soda water factory" produced 325, 580 bottles of soda water and 70, 650 bottles of lemonade.

(Die Heilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin bei Beelitz i/Mark. Tübingen/Berlin: Wasmuth, 2012)

Postkarte aus dem Jahr 1915 (Abbildung des Küchengebäudes) - Postcard from 1915 (showing the kitchen building):

(private collection)

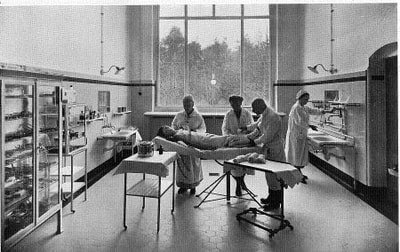

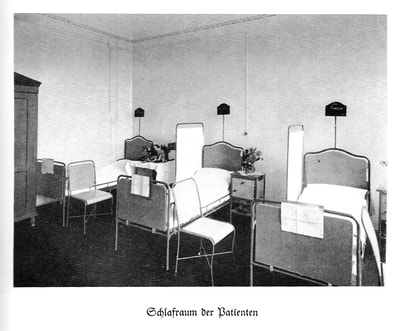

Aufnahmen der Chirurgie, ca. 1940er Jahre - Photos of the surgery building, approx. 1940s:

(private collection)

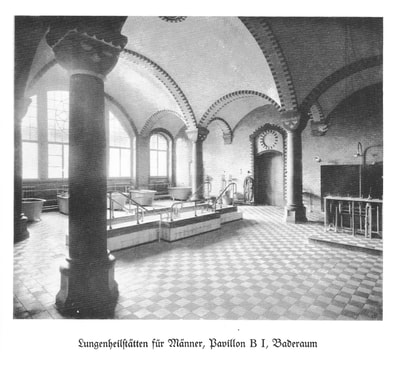

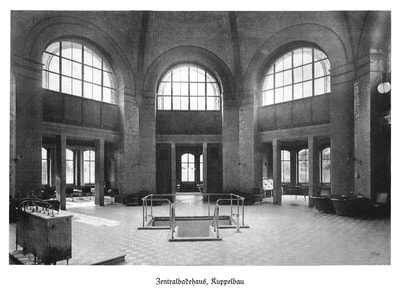

Beelitz Heilstätten zu Betriebszeiten (1920er Jahre) - Beelitz Heilstätten during active times (1920s):

(Die Heilstätten der Landesversicherungsanstalt Berlin bei Beelitz/i/Mark. Verlag E. Wasmuth AG Berlin: 1927.)

Zentralbadeanstalt, ca. 1904 - Bathhouse, approx. 1904

(Deutsche Bauzeitung, Jahrgang No. 11, Berlin: 1904)

Küchengebäude, 1904 - Kitchen building, 1904

(Deutsche Bauzeitung, Jahrgang No. 11, Berlin: 1904)

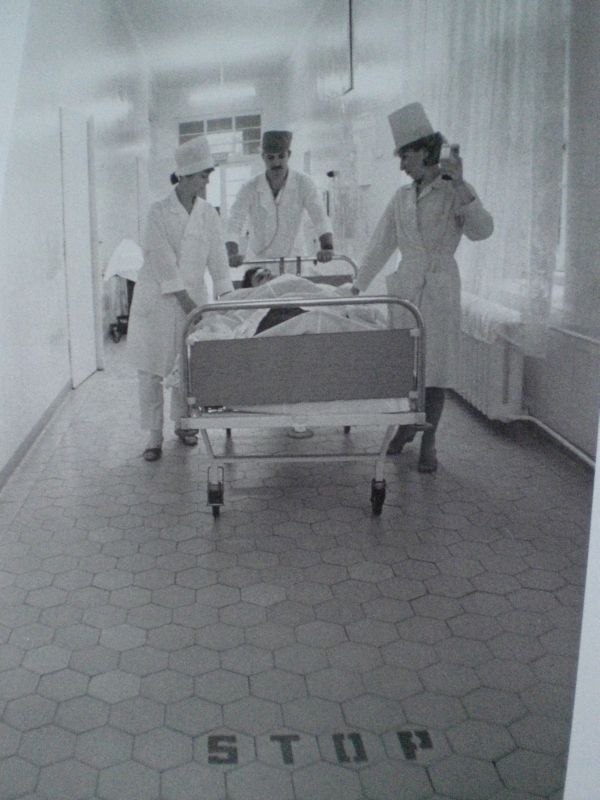

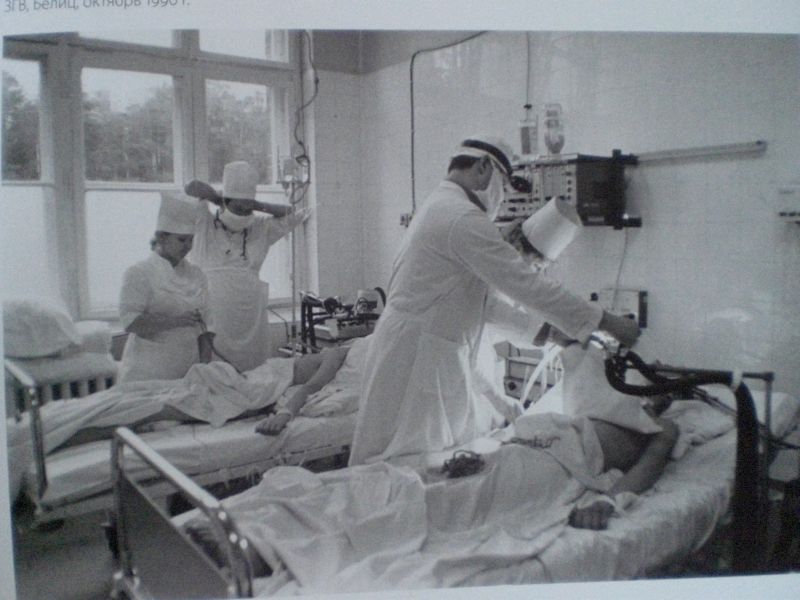

Die Heilstätten als Sowjetisches Lazarett - The sanatorium as Soviet military hospital:

(©W. Borissow, Германо-российский музей «Берлин-Карлсхорст».)

(©W. Borissow, Deutsch-Russisches Museum Berlin)

Die "romantische Krankheit" - The "romantic disease":

“… it was the fashion to suffer from the lungs; everybody was consumptive, poets especially; it was good form to spit blood after each emotion that was at all sensational, and to die before the age of thirty…”

(Alexandre Dumas, Memoirs)

“I should like to die from consumption.”

(Lord Byron)

“… it was the fashion to suffer from the lungs; everybody was consumptive, poets especially; it was good form to spit blood after each emotion that was at all sensational, and to die before the age of thirty…”

(Alexandre Dumas, Memoirs)

“I should like to die from consumption.”

(Lord Byron)

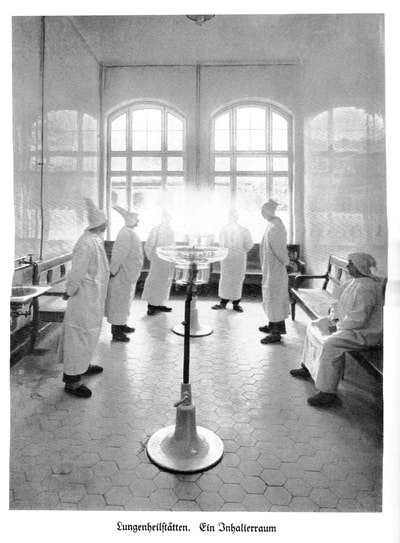

Die Schwindsucht (Lungentuberkulose, Morbus Koch oder auch kurz TBC) ist eine durch Bakterien verursachte, auch heute noch weit verbreite, Infektionskrankheit. Das Mykobakterium tuberculosis wurde erstmals 1882 von Robert Koch entdeckt und beschrieben. Um 1900 war sie eine der häufigsten Todesursachen überhaupt. Der Lungentuberkulose, die auch auf andere Körperteile übergreifen konnte, vermochte anfangs nur durch den Bau von Lungensanatorien Einhalt geboten zu werden. Die Ärzte setzten hauptsächlich auf Schonkost und Liegekuren an der frischen Luft. Als besonders heilsam galt frische Bergluft oder auch ein mediterranes Klima.

Meist waren diese Lungenheilstätten anfänglich ausschließlich der Oberschicht vorbehalten, später jedoch bedachte man auch zunehmend die arme Bevölkerung, da die TBC zur Volksseuche geworden war, die sich vor allem in der Arbeiterschicht rasend verbreitete. Geschuldet war dies im Allgemeinen den vorherrschenden katastrophalen hygienischen Bedingungen um die Jahrhundertwende (Stichwort Trockenwohnen).

Der Aspekt der zur Volksseuche mutierten Krankheit und die Tatsache, dass auch viele junge Leute und Künstler, die oftmals zur armen Bevölkerung zählten, erkrankten, führte auch zu einer vermehrten Thematisierung in der Kunst. Ein bekanntes Beispiel aus der Literatur stellt Thomas Manns "Der Zauberberg" dar. Aufgrund dieser massenhaften Erkrankungen und eben dieser speziellen Personengruppen wurde die TBC zeitweise auch als "romantische Krankheit" bezeichnet. Die Künste im Allgemeinen trugen, besonders durch die Verklärung der Krankheit, zu diesem Bild bei. Letztlich war dies aber sicherlich schlichtweg ein Versuch mit dem Tod und Elend der Zeit umzugehen. Weniger beschönigende und romantisierende Bezeichnungen der Realität waren jedoch auch geläufig. Etwa sprach man dann eher von der weißen Pest/dem weißen Tod oder davon, die Motten zu haben.

Nach der Entdeckung des Penicillins (1928) durch Alexander Fleming wurden die Lungenheilstätten nach und nach überflüssig.

The pulmonary tuberculosis (also consumption, abbrev.: TB) is a bacterial contagious disease which is still existing today. The Mycobacterium tuberculosis was first discovered and described by Robert Koch in 1882. The TB was one of the most common causes of death around the turn of the century. The lung tuberculosis that sometimes spread to other body parts as well could only be controlled by the building of lung sanatoriums. Firstly, they were mainly provided for members of the upper class only. Yet, due to the rampant spreading throughout all members of society and especially due to the spreading among people of poverty, the sanatoriums opened their doors for members of the working class, too.

The doctors back then mostly tried to heal tuberculosis with a special diet and rest cures in the open air. Above all, fresh mountain air and the Mediterranean climate were considered especially healthy.

As the TB affected mostly the poor and the young including many artists (which often belonged to the poor population), the disease became often referred to as "romantic disease." A very famous literary piece that deals with the topic of TB and living in a lung sanatorium is Thomas Mann´s "Der Zauberberg" ("The Magic Mountain"). It were especially the arts that shaped the picture of a "romantic" disease. For sure, it was also an attempt to find somewhat sense in the death and misery of that time. But there were also less romanticizing terms common like the White Plague.

After the discovery of penicillin (in 1928) by Alexander Fleming lung sanatoria became gradually redundant.

Meist waren diese Lungenheilstätten anfänglich ausschließlich der Oberschicht vorbehalten, später jedoch bedachte man auch zunehmend die arme Bevölkerung, da die TBC zur Volksseuche geworden war, die sich vor allem in der Arbeiterschicht rasend verbreitete. Geschuldet war dies im Allgemeinen den vorherrschenden katastrophalen hygienischen Bedingungen um die Jahrhundertwende (Stichwort Trockenwohnen).

Der Aspekt der zur Volksseuche mutierten Krankheit und die Tatsache, dass auch viele junge Leute und Künstler, die oftmals zur armen Bevölkerung zählten, erkrankten, führte auch zu einer vermehrten Thematisierung in der Kunst. Ein bekanntes Beispiel aus der Literatur stellt Thomas Manns "Der Zauberberg" dar. Aufgrund dieser massenhaften Erkrankungen und eben dieser speziellen Personengruppen wurde die TBC zeitweise auch als "romantische Krankheit" bezeichnet. Die Künste im Allgemeinen trugen, besonders durch die Verklärung der Krankheit, zu diesem Bild bei. Letztlich war dies aber sicherlich schlichtweg ein Versuch mit dem Tod und Elend der Zeit umzugehen. Weniger beschönigende und romantisierende Bezeichnungen der Realität waren jedoch auch geläufig. Etwa sprach man dann eher von der weißen Pest/dem weißen Tod oder davon, die Motten zu haben.

Nach der Entdeckung des Penicillins (1928) durch Alexander Fleming wurden die Lungenheilstätten nach und nach überflüssig.

The pulmonary tuberculosis (also consumption, abbrev.: TB) is a bacterial contagious disease which is still existing today. The Mycobacterium tuberculosis was first discovered and described by Robert Koch in 1882. The TB was one of the most common causes of death around the turn of the century. The lung tuberculosis that sometimes spread to other body parts as well could only be controlled by the building of lung sanatoriums. Firstly, they were mainly provided for members of the upper class only. Yet, due to the rampant spreading throughout all members of society and especially due to the spreading among people of poverty, the sanatoriums opened their doors for members of the working class, too.

The doctors back then mostly tried to heal tuberculosis with a special diet and rest cures in the open air. Above all, fresh mountain air and the Mediterranean climate were considered especially healthy.

As the TB affected mostly the poor and the young including many artists (which often belonged to the poor population), the disease became often referred to as "romantic disease." A very famous literary piece that deals with the topic of TB and living in a lung sanatorium is Thomas Mann´s "Der Zauberberg" ("The Magic Mountain"). It were especially the arts that shaped the picture of a "romantic" disease. For sure, it was also an attempt to find somewhat sense in the death and misery of that time. But there were also less romanticizing terms common like the White Plague.

After the discovery of penicillin (in 1928) by Alexander Fleming lung sanatoria became gradually redundant.

Postkarte aus dem Davoser Lungensatorium ca. 1910 - Postcard from the lung sanatorium in Davos, Switzerland, ca. 1910

Abbildung einer typischen Liegekur - Depiction of a typical rest cure

(gemeinfrei - in the public domain)